শ্রীচরণেষু দাদা: ১৯

সালটা ১৯৭৪ এর মাঝামাঝি।

পুরো দেশটাতে চলছে এক ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ। এক অজানা গুমোট বাতাস ঘুরপাক খাচ্ছে ঢাকার আকাশে তখন। যুদ্ধ শেষের তীব্র প্রতিশ্রুতি তখন আর মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় না। চারিদিকে শুধুই কান্না, হতাশা আর সাধারন মানুষের বাঁচার হাহাকার। চোখে-মুখে অভাব, আর অনিশ্চয়তার দীর্ঘ ছায়া। বাজারে চাল নেই, চিনি নেই, পাট শিল্প মুখ থুবড়ে পড়ছে, সরকারি গুদামে ঢুকে পড়েছে রাজনীতির গন্ধ । গ্রামে-গঞ্জে দুর্ভিক্ষের অশনি সংকেত। শহরে মানুষ দাঁড়ায় লম্বা লাইনে, এক মুঠো মোটা চাল কিংবা এক চিমটি মসুর ডালের আশায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ আর হতাশা একসাথে জ্বলে ওঠে, কখনও মিছিলে, কখনও চোখের নীরবে। দারিদ্র্য আর অনিশ্চয়তার ছায়ায় ঢাকা শহরের অধিকাংশ দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রা যেন এক বিষন্ন দিনপঞ্জি। রেশনকার্ডটাই যেন তাদের একমাত্র ভরসা, যার উপর ভর করেই প্রতিদিনের খাবার জোটে, তাও না জুটলে না খেয়েই দিন গুজরাতে হয়।

কায়সার সাহেবেই রেশন কার্ডটা পেতে অরুণকে সাহায্য করেন।

প্রতিটা সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে, ভোরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে সুবীর সাইকেল চালিয়ে মিটফোর্ডের দিকে রওনা দেয়। চারপাশ তখনও ঘুমন্ত, বাতাসে জমাট ঠাণ্ডা, গা ছমছমে কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে রাস্তা। সপ্তাহের রেশন তুলতেই যেতে হয় তাকে। এই দায়িত্বটা সুবীরই নিয়মিত পালন করে। বড় ভাই সারা দিন দোকনে থাকে, আর ছোট বোন মীনাক্ষি আর সঞ্জয় স্কুলে যায়, পড়াশুনা করে।

রেশনের লাইনের একটা নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। সেখানে ঘড়ির কাঁটা নয়, লাইনের দৈর্ঘ্যই বলে দেয় সময় কতটা বয়ে গেছে। এখানকার ভোর শুরু হয় মানুষের আগে, কুকুরের পরে। মানুষ লাইনে দাঁড়াতে বেরোয় এমন সময়, যখন কুকুরও বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সুবীরও ব্যতিক্রম নয়। একটু দেরি করলেই এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়, যেখানে সময়ের মাথায়ও বাজ পড়ে যায়। আর পেছনের লোকজনের ধৈর্যেরও প্যাকেট ছিঁড়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। তাই যখন সূর্য যখন কাঁথা মুড়ে শুয়ে থাকে সুবীর তখন রাস্তায়। রেশন দেওয়া শুরু হয় সকাল আটটায়, কিন্তু লাইনে ঢুকতে না পারলে যেন সারাটা দিনের কিচ্ছু ঠিকঠাক চলে না। তবে এই অপেক্ষার সময়টা কিন্তু কাটে এক অদ্ভুত সামাজিকতায়। কে কোথায় কোন তেল পেল না, কার চালের মধ্যে পাথর, আর কে কিনা লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাড়ে হাড়ে পেঁয়াজের দাম টের পাচ্ছে, এসব নিয়েই আলোচনা হয়।

তবে সুবীর সাবধান ছেলে। বয়েসটাও কচি। সে জানে, লাইনে পেট খালি থাকলে ধৈর্যের ভাঁড়েও ফুটো ধরে। তাই নিজের ছোট্ট প্লাস্টিকের টিফিন বক্সে আগের রাতের পরোটা আর তরকারি ভরে নিয়ে আসে। সকালবেলাটা তার হয়ে যায় রেশননে সাথে সকালের জলযোগ। লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ার এই অভিজ্ঞতা একেবারে শহুরে ‘স্ট্রিট ব্রেকফাস্ট’-এর মতন। শুধু চা-কফি নেই, কিন্তু গল্প আছে।

এই ভোরবেলাটা তার বেশ চেনা জানা হলেও, আবার কখনো-সখনো মনে হয় অচেনা।

শহরের মুখ তখনো জেগে ওঠেনি, গলিগুলো নিঃসাড়, ল্যাম্পপোস্টের আলো কুয়াশায় ভেসে থাকা ছায়ার মতো। সেই রকমই এক ভোরে রেশন তুলতে রওনা দেয় সুবীর। কিন্তু সেদিন অন্যরকম কিছু ঘটে গেল তার জীবনে।

সুবীরের শরীরে একটা অদ্ভুত রোগ ছিল—মৃগী। গত কয়েক বছরে রোগটির মাত্রা বেড়ে গিয়েছিলো। প্রতি মাসেই অন্তত একবার অজ্ঞান হয়ে পড়ত সে। দেহে শক্তি থাকত, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ থাকত না। অনেক ওষুধ, কবিরাজি চিকিৎসা, কিছুই যেন কাজ করছে না। এই নিয়ে সকলেই চিন্তিত।

কিন্তু সেই সকালে... এমন কিছু ঘটে যায়, যা সব বদলে দেয়।

যথারীতি সাইকেল নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে রস্তায় নেমে প্যাডেলে চাপ দেয় সুবীর। রাস্তায় নেমেই গামছা দিয়ে কান-মাথা মুড়ে নেয়, যাতে ঠান্ডা হাওয়া কানে না লাগে। হাতের ডান পাশেই আজিমপুর গোরস্থান। তিন নম্বর বিডিআর গেইট পেরোনোর সময় হঠাৎ করেই রাস্তায় ছায়ার মতো কালো কয়েকটি বিড়াল দৌড়ে গেল রাস্তার এক দিক থেকে অন্যদিকে। একটি বিড়াল থেমে তার দিকে তাকিয়ে ‘মেউ’ করে ডাকল। ডাকে কোনো আদর ছিল না, বরং ছিল সতর্কতা কিংবা এক রহস্যময় সংকেত। শরীরের কোথাও যেন ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল সুবীরের।

সুবীর মাথা নিচু করে গতি বাড়ায়। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ দেখতে পায় একটা হলদেটে কুকুর তার দিকে ছুটে আসছে। চোখে তার দৃষ্টি, যেন অন্ধকারে দগদগে আগুন। আশ্চর্যজনকভাবে কুকুরটি তাকে ছুঁয়ে না গিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এত ভোরে এমন ঘটনা সে আগে কখনো দেখেনি। কুকুরটিকে কিছুটা স্বপ্নের মতোও মনে হলো, থাকল না, আবার থাকতেও পারে।

আজিমপুর কবরস্থানের বিশাল, জংধরা লোহার ফটকের সামনে পৌঁছাতেই সুবীর থমকে দাঁড়ায়। শরীরের প্রতিটি রক্ত কণিকায় যেন ঠান্ডা স্রোত বইতে থাকে। তার চোখে প্রথমে কিছুই ধরা পড়ে নাই, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যই, নিঃশব্দ অন্ধকারে দুটি অস্থির, অস্বাভাবিক শিলার মতো গরু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে। চোখের পাতায় কিছু অদ্ভুত ঝলক উঠে আসে, যেন পৃথিবী ওদের দৃষ্টি ভেদ করে যেতে পারবে না। চোখের কোণে এক অন্ধকার, এক বিরক্তিকর অনুভূতি। গরুগুলো একটুও নড়ছে না, তাদের অচঞ্চল দেহ যেন কোনো শক্তিশালী গতির সামনে বাধ্য হয়ে থেমে গেছে। চারপাশে এক অস্বাভাবিক নীরবতা, এক ভূতুড়ে প্রশান্তি। এত সকালে কিভাবে তারা এখানে এসেছে? কোথা থেকে এসেছে? কে বা কারা এনেছে? নাকি এই পৈশাচিক এলাকা নিজেই তাদের ডেকে নিয়েছে?

হঠাৎ বাতাসের স্রোতে কোনো এক অদৃশ্য হাত যেন তার কপালে স্পর্শ করে। হাই স্পীড ট্রেনের দপ দপ আওয়াজের মতো শরীরের ভেতর এক শিহরণ বয়ে যায়। সুবীর চোখ মুছে দেখে, গরুগুলোর চোখে তার দিকে চেয়ে থাকা কোনো সাধারণ দৃষ্টি নয়, যেন সেখানে অসীম অন্ধকারের কোনো গভীরতা বাস করে। এক ধরনের বিভীষিকা, যা মুখোশ ধারণ করে বসে থাকে, কখনও পালিয়ে যায় না।

ভয় ধীরে ধীরে তার শরীরের ভেতর চেপে বসে। কপালে ঘামের চিহ্ন। পা যেন থর থর করে কাঁপছে। অবশ হওয়ার অবস্থা। মাথা নিচু করে প্যাডেল চেপে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে দ্রুত।

ঠিক তখনই কুয়াশার আবরণ ফুঁড়ে যেন উঠে আসে এক মানব অবয়ব। এক বৃদ্ধ লোক, লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে আসছে। শরীর কুঁজো, চোখ দুটো কুয়াশায় ছায়া হয়ে আছে। কাছে এসে সে হাত তুলে থামতে বলে।

সুবীর আচমকা থেমে যায়, অথচ জানে না কেন থামছে।

– “তোর নাম কী?”

– “সুবীর,” ফিসফিস করে উত্তর দেয় সে।

বৃদ্ধ কাঁপা হাতে তার কাঁধে হাত রাখেন। কণ্ঠে বলেন,

– “তুই ভাবিস এই দায়িত্বটাই সব? তোর রোগ ছিল, জানি... তোর সময় আসেনি। তবে আজ থেকে সেটা শেষ।”

এক ঝলকে যেন মৃত্যু নিজে শ্বাস ছুঁয়ে দিয়ে গেল। সারা শরীর হাড়গোড় ভেঙে পড়ার মতো এক ঠাণ্ডা শিহরণ ছড়িয়ে পড়ে।

সুবীরের চোখের সামনে সবকিছু দুলে ওঠে, যেন ঘন অন্ধকার রক্তে মিশে গেছে। চোখ খোলার সেই ভয়াল মুহূর্তেই বৃদ্ধ অদৃশ্য।

না, অদৃশ্য না। মাটির নিচে টেনে নিয়েছে কেউ, অথবা কখনোই ছিল না এই পৃথিবীতে। হাওয়ার মধ্যে কেমন একটা পচা দেহের গন্ধ ভেসে আসে। সুবীর কাঁপছে, সাইকেলের হ্যান্ডেলটা শক্ত করে ধরে রাখলেও হাত যেন পাথরের মতো জমে গেছে।

সে ছুটতে থাকে, অন্ধকার গলির বুক চিরে, যেন পেছনে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে তার ঘাড়ের কাছে।

মিটফোর্ড? কবে, কিভাবে পৌঁছাল জানে না।

পৃথিবীটা যেন হঠাৎ করেই দুঃস্বপ্নের কুয়াশায় ঢেকে গেছে। আর সে সেই কুয়াশার গভীরে পথ হারিয়ে ফেলে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেই সুবীরের জ্বর আসে শরীর কাঁপিয়ে। কোনো কিছু মুখে না দিয়েই চুপচাপ বিছানায় শুয় থাকে। চোখে একটা অদ্ভুত শুনশান ভাব। অরুণদাদা দোকান থেকে এসে সুবীরকে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলে, গলা শুকনো কাঠের মতো কাঁপতে কাঁপতে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করে সেই ভোরের ঘটনাটা। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সঞ্জয় আর মীনাক্ষী। দু’জনে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে, বুকের কাছে হাত গুটিয়ে, চোখ বড় বড় করে অপলক তাকিয়ে শুনছিল। ঘরের বাতাসটা যেন জমে গিয়েছিল, ঘড়ির কাঁটাও শব্দ করতে ভয় পাচ্ছিল।

সুবীর বলতে বলতে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন চোখে একটুও পলক পড়ে না, আর মুখে যেন কোনো মানুষের ছায়া নেই, শুধু স্মৃতির এক গাঢ় ছায়া।

তারপর টানা সাত দিন সে নিঃশব্দে বিছানায় পড়ে থাকে। অষ্টম দিনে সে উঠে দাঁড়ায়। তবে সেটা শুধুই উঠে দাঁড়ানো নয়—

সে যেন কারো ছায়া পেরিয়ে, এক নতুন সত্তায় ফিরে আসে। চোখে এক অজানা আলো, মুখে এক দুর্বোধ্য নীরবতা।

মৃগী?

সে রোগ কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। আর কোনো অজ্ঞান হওয়া নেই, কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। ডাক্তাররা হতবাক, পরিবারের লোকজন বিস্মিত।

কিন্তু সুবীর জানে, সেই ভোরের কথা, সেই কুয়াশার ছায়া, সেই বৃদ্ধ, একটা রাত, একটা চোখ, একটা হাত। চিরতরে তার শরীর থেকে দুর্বলতা তুলে নিয়ে গেছে।

সে যেন আর শুধু মানুষ নয়, কারও ছুঁয়ে যাওয়া একজন হয়ে গেছে।

সময়ের সাথে সাথে অরুণদাদা এখন অনেকটাই গুছিয়ে উঠেছেন। আজিমপুরের পুরনো সেই ঘরটি, যার দেয়ালে এখনও আটকে আছে বহু অপূর্ণ গল্পের ছায়া, তাই হয়ে উঠেছে পরিবারের প্রাণকেন্দ্র। সুবীর, সঞ্জয় আর মীনাক্ষী হয়ে উঠেছে অরুণের জীবনে তিনটি আলাদা স্বপ্নের প্রতীক। ঢাকার বুকে তারা এখন একসাথে, অরুণদাদার ছায়াতলে।

অরুণের ভেতরে একটা দৃঢ় সংকল্প জন্ম নিয়েছে। সবাইকে এক এক করে নিজের ডানার নিচে এনে নতুন জীবনের দিশা দেখাবে।

মীনাক্ষী আর সঞ্জয় এখন বিডিআর গেইটের ভেতরের সেই আর্মি স্কুলে পড়ে, যেখানে লাল-সবুজের ইউনিফর্ম যেন শুধু পোশাক নয়, আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। তাদের মুখে হাসে আলোর রেখা, চোখে ভাসে ভবিষ্যতের এক অদৃশ্য মানচিত্র।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে দুই ভাইবোন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খাওয়া দাওয়া করে। কিছুক্ষন দুই ভাই-বোনে খেলা-ধূলা করে। তারপর বই খুলে বসে, যেন শেখার মধ্যেই লুকিয়ে আছে জীবনের ছোট ছোট বিজয়। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ আলোয় অরুণদা ঘরে ফেরেন। ক্লান্ত শরীর, তবু মুখে লেগে থাকে প্রশান্তির মৃদু হাসি। মীনাক্ষী নীরবে এগিয়ে আসে, কাঁচের গ্লাসে তুলে দেয় এক গ্লাস জল। এ যেন ভালোবাসার এক নিঃশব্দ নিবেদন। সুবীরকে ভর্তি করানো হয় ক্লাস এইটে। পড়াশোনায় মন বসে না। এক বছর কোনো মতে গড়াগড়ি করে, কিন্তু পাশ করতে পারে না।

অরুণদাদার চোখে ভেসে ওঠে হতাশা, কিন্তু মুখে তা বলে না।

একদিন, মাথা নিচু করে সুবীর এসে দাঁড়ায়—

“আমি আর পড়তে চাই না, দাদা। এইটা আমার সাধ্যের বাইরে। আমি বরং তোমার সাথেই দোকানে যাব।”

আর সেদিন থেকেই পালটে যায় সুবীরের গল্পের গতি।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা থেকে সে সরে আসে জীবনের খোলা খাতায়, যেখানে অক্ষর নেই, কিন্তু প্রতিটি দিনই নতুন শিক্ষা, নতুন সংগ্রাম।

আজিমপুরের সেই ছিমছাম ঘরটি যেন এক জীবন্ত সংসারের গল্প হয়ে উঠেছে। মাত্র দুটি কক্ষ, তবু তার প্রতিটি কোণে যেন মানুষের উষ্ণ নিঃশ্বাস, মমতার পরশ, ও জীবনের সাদামাটা অথচ রঙিন টানাপোড়েন গেঁথে আছে।

পাঁচজনের এই ছোট্ট সংসারটিতে থাকে মীনাক্ষী, তার ভাই-বোনেরা, এবং আরও একজন অতিথি। গ্রাম থেকে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া রতন কর্মকার। অরুণদাদা তাকে স্নেহভরে রতন বলে ডাকে। দিনের ব্যস্ততা শেষে সন্ধ্যা নামলে রতনের চোখে পড়ে এক প্রশান্ত আলো। সে সময় সে বসে মীনাক্ষীদের পড়াতে। একটি ছোট ঘরের এক কোণে মুখোমুখি দুটি চকি, পাশে একটি পুরনো টেবিল আর দুইটি চেয়ার। টেবিলের ওপর ছড়ানো থাকে বই, খাতাপত্র, আর এক চিমটি শান্তি। রতনের জায়গা সেই রুমের একটি চৌকিতে। আরকটিতে থাকে সুবীর আর সঞ্জয়। চৌকিতেই চলে পাঠদান।

আরেকটি রুমে থাকে অরুণ আর বোন মীনক্ষী। রুমের এক কোনে রান্নাঘর, যেখানে কেরোসিন স্টোভে চায়ের ফোটা ওঠে সকালে। তার পাশে একটি ছোট আলমারি, গাদাগাদি করে রাখা কাপড়চোপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। রান্নার টুকটাক জিনিস রাখার জন্য রয়েছে একটি পুরনো, কিছুটা ভাঙা আলমারিও, দুই তাকবিশিষ্ট।

রুমের খাটটি ছোট। খাট না বলে চৌকি বললেই ভলো হয়। তাই অরুণ মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমোয়, নীরবে, নির্লোভভাবে। মীনাক্ষ চৌকিতে। ভাই-বোনদের যেন কোনও কষ্ট না হয়, সেই চিন্তাই তার প্রতিদিনের অভ্যাস। সে যেন এই সংসারের নীরব অভিভাবক, যার সতর্ক চোখে সুরক্ষিত এ ঘরের প্রতিটি কোণা।

এই ঘরটি শুধু চার দেয়ালের নয়, এ যেন জীবনের চলমান ক্যানভাস, যেখানে প্রতিদিন আঁকা হয় মায়ার, দায়িত্বের আর ভালোবাসার এক অনন্য প্রতিচ্ছবি।

এদিকে গ্রামে, বহু বছরের চাওয়া-পাওয়া আর অসহায় নির্ভরতার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে দাঁড়িয়ে গেছে তাদের নিজের ঘর। ছোট্ট একটা টিনের ঘর। নিজেদের জায়গায় তৈরী হয়েছে নিজেদের আভাস। এতদিন তারা ছিল ছোট কাকার দয়ার ছায়ায়। বাড়ির উত্তর পাশে ছোট কাকার ফাঁকা বাড়িতে। ছোট কাকার পরিবার থাকত চট্টগ্রামে, তাই অস্থায়ীভাবে সে ঘরেই চলছিল তাদের জীবন।

সে কাকাদের কাছেই পাঠানো হয়েছিলো মীনাক্ষীকে। ভেবেছিল, সেখানে অন্তত একবেলা খাবার জুটবে, মেয়েটি স্কুলে যেতে পারবে, নিজের মতো করে বাঁচতে পারবে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল একেবারে নিঃসঙ্গ, কঠোর ও নির্মম। খাবার পেত না ঠিকঠাক, বইয়ের পাতার বদলে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বাসনের কাটা, কাপড় ধোয়ার ফেনা। স্কুলের ঘণ্টার বদলে শুনতে হত হাঁক-ডাক, আদেশ আর উপেক্ষার শব্দ।

আজ, ঢাকায় এসে যখন আবার তার হাতে বই উঠেছে, খাতা খুলে কলম ছুঁয়েছে, সে যেন নিজের আলো নিজেই চিনে নিয়েছে। পড়ার টেবিলে বসে যে মুখটা একদিন অবহেলায় ঝুঁকে পড়েছিল, তা আজ উঁচু হয়ে দাঁড়ায় শব্দের সাহসে।

জীবনের যত ঘাত-প্রতিঘাত, তাকে দুর্বল করেনি বরং আরও গভীর করে তুলেছে তার মাটির শেকড় আর আকাশের আকাঙ্ক্ষা।

অরুণের ঢাকার সংসার তখন বেশ ভালোভাবেই চলছিল। বাইরের জীবন যেমন গুছিয়ে আসছিল, তেমনি ভিতরের জীবনেও যেন এক ধরণের নরম আলো জেগে উঠছিল। হৃদয়ে ঢেউ খেলে যেত হঠাৎ হঠাৎ। রং ধরছিল মনের ক্যানভাসে।

আর সেই রঙিন অনুভবটির নাম, মালতী।

বুলুদার বাড়িতে প্রথম দেখা। পাশের বাড়িতেই থাকত বুলুদার পরিবার। বোম্বে থেকে যুদ্ধশেষে ফিরে এসেছিল পরিবারটি। লোকটি সৌম্য, ভদ্র, চুপচাপ। বুলুদা বলেই ডাকত। তার স্ত্রী একবার আম পাঠিয়ে দিয়েছিল অরুণদের বাসায়। সেই থেকেই পরিচয়। বৌদির সাথ বেশ সখ্যতা গড়ে উঠে অল্প দিনের মধ্যে। বৌদিও অরুণকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতোই ভালো বাসেন।

মেয়েটিই একদিন দরজা খুলে দেয়। চোখে চোখ পড়তেই, অরুণের হৃদয়ে এক আশ্চর্য অনুভূতি জেগে উঠল। মেয়েটি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। মাথায় ওড়নাটি টেনে দিল। তবে মাথাটি ঘুরিয়ে নেওয়ার আগে অরুণ ওর মুখে একটা মৃদু হাসির রেশ দেখতে পায়। একেবারে মোহনীয়। অজ্ঞান করা, ভালো লাগার। কী এক অজানা আকর্ষণ তাকে টানছে সেই মেয়েটির দিকে। বেশ অবাকই হলো মেয়েটিকে দেখে। আগে কখনোই দেখেনি। বেশ সুন্দর গায়ের রং। হঠাৎ যেন সময় থমকে যায় অরুণের। ভাবছে “কে এই মেয়েটি।“ হঠাৎ বৌদির কন্ঠ-“অরুণদা আইছেন? কেমন আছেন?”-বৌদি পাশের রুম থেকে বলতে বলতে আসছিলো।

“কেমন আছেন বৌদি? সব ঠিক ঠাক তো?”-স্মিত হেসে অরুণ বৌদিকে জিজ্ঞেস করে। সাথে সাথে চোখের ইশারায় মেয়েটি কে জানতে চায়।

মেয়েটি তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে একটি তেলের শিশি। পড়নে সেলোয়ার কামিজ। বেশ লম্বা গাঢ়ো কালো চুল। বয়স সম্ভবত বিশ-একুশ।

“ওর নাম মালতী। দুই দিন আগেই আইছে।“-বৌদি পরিচয় করিয়ে দেয়।

“নমস্কার”-দু হাত তুলে অরুণ নমস্কার জানায় মেয়েটিকে। মেয়েটিও সাথে সাথে প্রনাম জানায়।

পরদিন বিকেলেই অরুণ বৌদিকে মেয়েটির সম্পর্কে জানতে চায়।

বৌদি অরুণকে সব খুলে বলে এই দূর্ভাগা মেয়েটির কথা। “কয়েক মাস আগে মেয়েটির বিয়ে হয়। জামাইটা খুব ভালো ছিল। নিজের একটা দোকান ছিল বাজারে। খুব ভলো বাসত মেয়েটিকে। আদর যত্ন করত। একদিন শহরে যায় মাল টাল কিনার জন্য। আসার সময় বেবী ট্যাক্সী ট্রাকের লগে ধাক্কা খায়। সবাই মারা যায়। কয়দিন পরই অপবাদ দিয়া মেয়োরে শ্বশুর বাড়ীর লোকজন বেড় কইরা দেয়। গ্রামের বাড়ীতে থাকতে নানা জনে নানা কথা কইত। মাইয়াডা জলে ডুইব্বা মরতে গেছিল এক দিন। আমার দুর সম্পর্কের মাসতুত ভাই দেখতে পায় বোনকে জলের মধ্যে হাবু ডুবু খাইতে। একটু দেরী হইলে ঐদিনই অক্কা পাইতো। আমি খবর পাইয়া এহানে নিয়া আইলাম। আপনার দাদা বলছে যে করেই হোক ওর আবার একটা বিয়ার ব্যবস্থা করবে।“

অরুণ : বৌদি,খুব ভালো করেছেন।

এমন সময় মালতী ঝাল মুড়ি নিয়ে এলো।

“আয় বস মালতী। আমাদের অরুণদা। তুইও দাদা বলে ডাকিস। পাশের ঘরটিতেই থাকে।

এই ভাবেই মালতীর সাথে প্রথম আলাপ চারিতা অরুণের।

পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে অরুণ যেন তার দিকে তীব্র এক আকর্ষণে ঝুঁকে পড়েছিল। মালতীর চোখে চোখ পড়লেই যেন হৃদয়ের মধ্যে গুনগুন করে বেজে উঠত কোনও অজানা রাগিণী।

বেশ কয়েকদিন ধরে সে দেখছিল মেয়েটিকে। মুখে কিছু না বললেও, যেন এক হৃদয়ের সংলাপ প্রতিদিন চলত। তার উপস্থিতিতে অরুণের ভুবন বদলে যেত।

বেশ সুশ্রী, হালকা পাতলা গড়ন। চোখ, বড়ো এবং হরিণীর মতো। দেখলেই অরুণের প্রানটা উদাস হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে এমন মেয়েকেই শুধু ভালোবাসা যায়। চোখে চোখ রেখে ইশারায় জীবনের কাব্য লেখা যায়। এক গভীর আবেগের আধার যেন মালতী। ওর কাছে এলেই যেন এক উজ্জ্বল আলো আছড়িয়ে পড়ে অরুণের চোখে মুখে। মেঘলা দিনকেও তাড়িয়ে দিতে পারে এ আলো। ঠিক যেন প্রভাতের প্রথম আলো বাংলার সবুজ ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। অরুণকে দেখলেই কেমন এক কোমল হাসির ফোয়ারা ভেসে উঠে মালতীর মুখে।

আকাশটা হঠাৎ আরও নীল লাগত, বাতাসে যেন পল্লবিত হতো অন্যরকম এক গান। অরুণ বুঝতে পারছিল—সে ভালোবেসে ফেলেছে। গভীর, নিঃশর্ত, নীরব প্রেম। তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না। যখনই বলতে যেত, হৃদয়ের ভেতরে কোথাও জড়িয়ে আসত কিছু। চোখে বৌদির সামনে হাসি রাখলেও, ভিতরে ভিতরে সে তখন অস্থির এক প্রেমিক।

তার জীবনে মালতী যেন এক নতুন ঋতু হয়ে এসেছিল—শুধু ভালো লাগার নয়, ভালোবাসার ঋতু।

একদিন সিদ্ধান্ত নিল—সে মালতীকে বিয়ে করবে। পরিবারকে বলবে, বৌদিকে জানাবে, ভুলুদার সাহায্য চাইবে। মন ভরে উঠল আনন্দে—যেন প্রভাতের বসন্ত-হাওয়া বয়ে যাচ্ছে বুকের গভীরে।

কিন্তু হঠাৎ এক সন্ধ্যায়, ঠিক যেন সব রঙ ধুয়ে নিল এক অদৃশ্য ঝড়। ভুলুদা জানালেন—মালতীর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। পাত্র একজন বিধুর পুরুষ, বয়স অনেক, পাঁচ সন্তানের বাবা। যৌতুক না চাইলেও, ‘বিধবা মেয়ের’ জন্য এমন সুযোগ যেন “ভাগ্যের আশীর্বাদ”। অরুণের বুক হু হু করে উঠল। তার চোখে ভেসে উঠল মালতীর মুখ—তেলভেজা চুল, ম্লান হাসি, সেই কপালের ছোট্ট টিপ। বলে উঠতে পারল না কিছুই। শুধু নিঃশব্দে ভেতরে ভেতরে ভেঙে যেতে লাগল।

সে চুপচাপ বসে ছিল ঘরের এক কোণে। হৃদয়ে তীব্র বেদনার ঢেউ। স্মৃতির পটভূমিতে বারবার ভেসে উঠছিল মালতীর মুখ—তার হাসি, তার চোখের ভাষা। এক ধরণের দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে ভাবছিল—তাদের ভালোবাসা কি এতোই মূল্যহীন? কেন জীবনের এত অনাবিল সৌন্দর্য এসে থেমে যায় নিয়তির এমন নিষ্ঠুর দ্বারে?

হঠাৎ মালতী এল—হাতে একটি কাপ, কিছু বিস্কুট।

"অরুণদা, আপনার চা।"

মৃদু কণ্ঠ, কিন্তু তাতে যেন একটি নদী শুকিয়ে যাওয়ার শব্দ।

অরুণ তাকিয়ে রইল তার দিকে—চোখে জল, হৃদয়ে অব্যক্ত ঝড়।

মালতীর মুখেও কিছু একটা ছিল—ভেতরের কান্না, যা চোখ দিয়ে ঝরছিল না, কিন্তু সমস্ত মুখাবয়বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই মুহূর্তে তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল না কেউ, না সমাজ, না বৌদি, না ভুলুদা—শুধু দুটি মানুষ, দুইটি হৃদয়, যাদের ভালোবাসা বলে উঠতে পারল না কোনওদিন, পূর্ণতা পেল না কোনও আকাশে। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছিল। ঝিরঝির শব্দে যেন প্রকৃতিও কাঁদছিল তাদের সঙ্গে।

দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল পাখির ডানা ঝাপটার শব্দ—বিদায় জানানো এক প্রার্থনার মতো। অরুণ জানত—এ চা শেষ হবে, আলো নিভবে, আবার সকালের রোদ উঠবে, কিন্তু মালতী থাকবে না। থাকবে শুধু সেই শেষ চুমুকের উষ্ণতা, আর হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার এক অসমাপ্ত সুর।

চলবে—

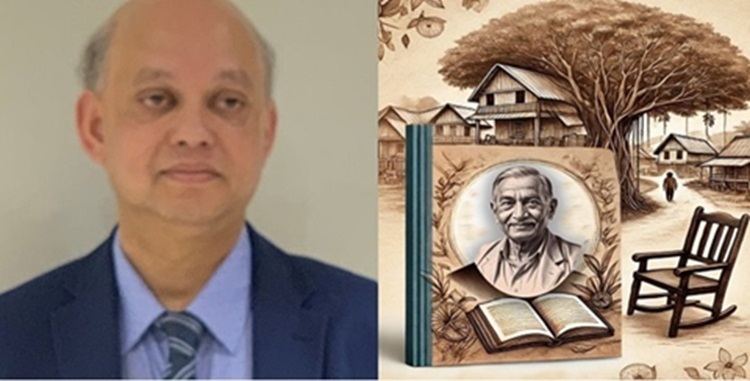

ড. পল্টু দত্ত

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট